いやーーーーーーーーー いい本だった!! 美しいというか、なんというか。これ翻訳者が上手いのかな。とにかく美しい文章、美しい表現。それに私のような俗人は、震えまくるしかない。いやー めっちゃくちゃ素敵というか、なんというか。

吉原真里さんが、この本の英語版を読まれていて、すごく良いとfbに書いてらしたら、それに反応して、とある音楽本編集者さんが吉原さんの意見に強く賛同しておられ、この二人が推薦するなら、絶対に良い本に違いないと思い、さっそく私はこの本を注文したのであった。

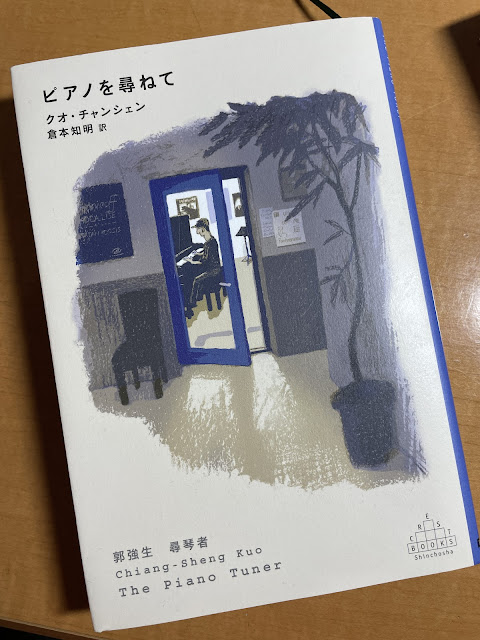

で、本が届いて気付いた。なんと新潮社のクレストシリーズじゃないですか。このシリーズ、本当に良い翻訳本が多いので、これは期待が上がる。

で、読んでみたら、すごく良かった。っていうか、1ページ目から、最初の最初の行から、もう最高に良かった。

いろんな登場人物にそれぞれの物語があり、それが同時進行で進んで行くんだけど、そこには、常に音楽があり、なんというか静かな音がずっと流れている…みたいな。

この本をネタに、映画になるより先に、この本のサウンド・トラックを作ってみたらいいのではないかとちょっと思った。作曲家の皆さん、どうですか。いや、そのくらい音楽が似合う本だ。すごい。すごすぎる。

作者は台湾人だからオリジナルは中国語で書かれているんだろうか。英語で読んだら、どんな感じなんだろうか。ちなみに英語のタイトルは「THE PIANO TUNER」という。ちなみにここに紹介されている冒頭の部分。あらっっ、英語になってもとっても素敵。

っていうか、詩的すぎませんか?

“In the beginning, we were souls without bodies. When God planned to give us souls a physical shape, we refused to enter into a concrete form that would fall ill and grow old, obstructing our free passage through time and space. God came up with a solution by having angels play enchanting music.”

はじめに、わたしたちにはただ魂だけがあって、肉体がなかった。神様が魂に肉体を与えようとした際、彼らは病を患い、老いさらばえ、しかも自由に時空間を往き来できない肉体にはいることをよしとしなかったのだ。そこで、神様はある方法を思いついた。天使たちに、魂を恍惚とされる音楽を奏でさせたのだ。(訳:倉本知明さん)

ちなみに英語版の表紙はこんな感じ。全然日本版のイメージと違う。でもこっちの方が、私がこの本から読みとった雰囲気に近いかな…。

原題は、中国語で『尋琴者』だから、ピアノ=琴を尋ねる者、ということらしい。

かつ翻訳者による親切な後書きでは、中国語の「琴」は「情」は同じ音だということで、原題はいわゆるダブル・ミーニングになっているそうだ。素晴らしい。「情」=愛情? 思い?

いや、もっといえば、容姿にはコンプレックスがあると調律師は述べているわけだから、それは間違いなわけだけど、いや、そういうことではなくて…なんて言ったらいいのかな。

そして、なんか読み始めた当初から、これは「あ、絶対にこれは不倫とかそういうのが、からんでくるな」と思わせるんだわ。そして、それは実際に出てくるわけだけど。

幸せに見えているようで、全然幸せじゃなかったり。一緒にいるのに孤独だったり、そういうことがこの本にはギュッと詰まっている。人間、寂しい。いや、寂しすぎるだろ!!

いや〜 フィクションを読むなら、こういうのですよ。こいういうの。こういう自分とは違う世界を体験したい。そういう時に、フィクションは読む価値がぐっと上がるのだと思う。これぞ読書の楽しみだ。いやー まったく堪能したよ。

亡くなった妻。歳の離れた夫が買い与えたスタインウェイ。一方、彼女が子供から弾いていた中古ベーゼン。あぁ、もうなんか、それだけで寂しいっっ。寂しいのだ。

そして、何度も書くけど、とにかく物語が美しいんですよ。うっとり。うっとりしながら、話は進む。いやーー、すごいな、文学。

この世界にずっと浸っていたい、とそう思わせてくれる本だった。新潮社クレスト・ブックス、外れなし…というのを改めて確かめた。素晴らしい。今年読んだ本のベスト5は間違いないな。

そうそうこの本、台湾では「聴覚小説」と呼ばれているらしい。いや、ほんと。素晴らしい。

「読者メーター」を読んでいたら「丁寧に読むことを要求してくる本」という表現があり、なるほど、と思う。なんか私は割と急いで読んでしまったのだけど、本当はこういう本をゆっくりお茶を淹れて、噛み締めながら読みたい。仕事辞めたら、そんな時間も可能になるんだろうか。

もしかしたら将来10回くらい読んでしまう一冊になるかもしれない。

★